一條條歷史街區(qū),、一處處文化古跡、一件件歷史文物,,連接起過去、現(xiàn)在與未來,,蘊(yùn)含著獨(dú)特的中國之美,。

習(xí)近平總書記指出:“從五千多年中華文明的傳承中一路走來,‘中國’二字鐫刻在‘何尊’底部,,更銘刻在每個(gè)華夏兒女心中,。”

過去的一年,習(xí)近平總書記先后考察天津古文化街,、湖南常德河街,、陜西寶雞青銅器博物院、甘肅天水麥積山石窟,、福建東山關(guān)帝文化產(chǎn)業(yè)園,、安徽桐城六尺巷、湖北孝感云夢縣博物館,一次次望向歷史深處,,望向中華文明,。

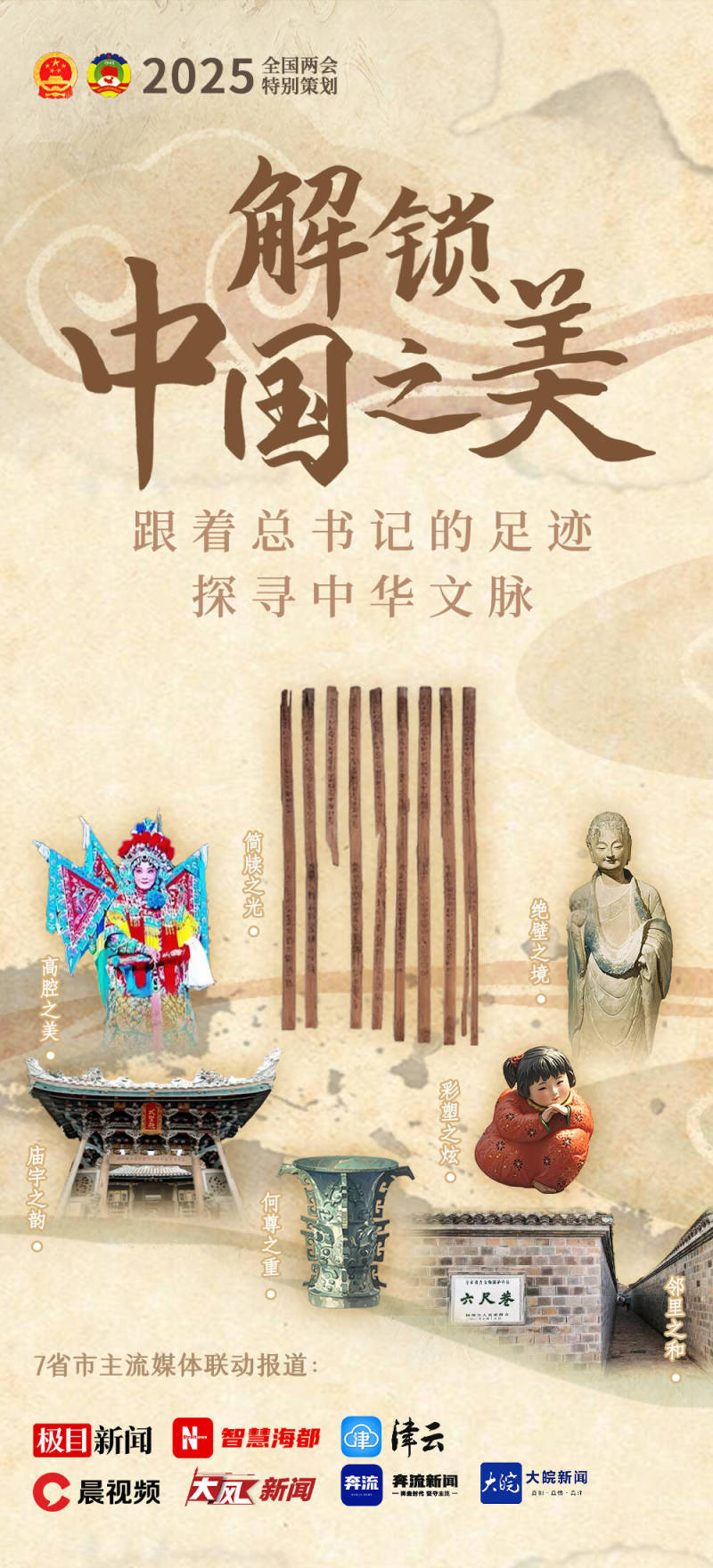

2025年全國兩會(huì)召開之際,極目新聞聯(lián)合津云,、瀟湘晨報(bào)·晨視頻,、華商報(bào)大風(fēng)新聞、奔流新聞,、海峽都市報(bào)智慧海都,、大皖新聞,推出大型媒體聯(lián)動(dòng)融合報(bào)道《解鎖中國之美——跟著總書記的足跡探尋中華文脈》,,帶領(lǐng)讀者感受千年文脈,,解鎖中國之美。

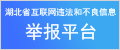

這里有700年的天后宮,,近600年的玉皇閣,有楊柳青年畫,、泥人張彩塑等30余家非遺,、老字號,還有傳承悠久的十八街麻花,、果仁張,。這里是天津古文化街。

“越來越多的游客到天津‘citywalk’必到古文化街,。”天津古文化街管委會(huì)主任張鴻鵬告訴記者,。

談到文化傳承,全國政協(xié)委員,、天津青年京劇團(tuán)團(tuán)長趙秀君說:“我的師父張君秋先生,,我的師爺梅蘭芳先生,他們都是頂級的藝術(shù)大師,。我要時(shí)刻向大師們學(xué)習(xí),,把京劇的能量和美好傳播出去。”

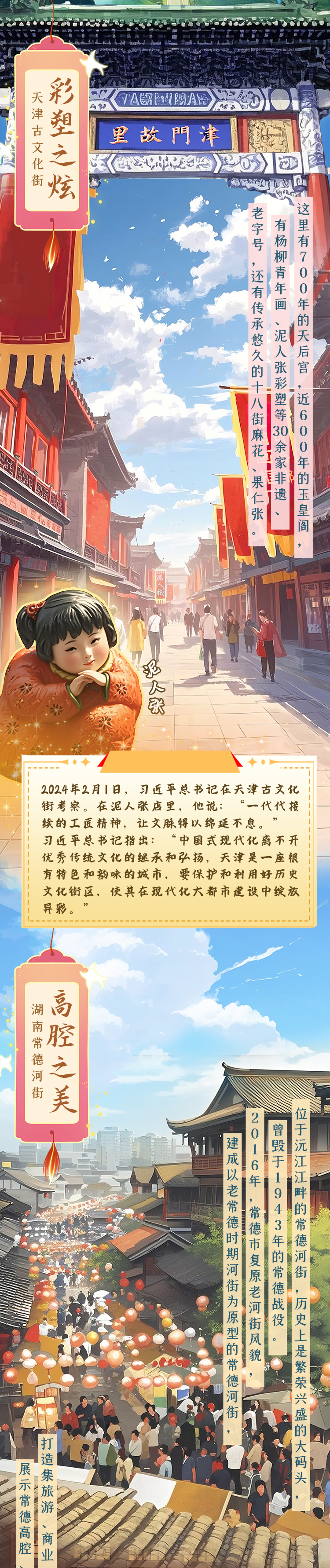

3月初的晴日,,記者踏入湖南常德河街。不遠(yuǎn)處,,波光粼粼的河面,,倒映著岸邊古色古香的建筑。

鴛鴦走馬樓飛檐斗拱,,雕梁畫棟,,高腔,、絲弦等非遺項(xiàng)目,時(shí)常在這座樓里展演,。

沿著石板路漫步,,精美的根雕作品,擂茶的香氣……非遺文化的氣息撲面而來,,傳統(tǒng)與生活相融,,讓人沉醉其中。

“常德河街的實(shí)踐表明,,只有真正讓傳統(tǒng)文化融入生活,、扎根教育、擁抱科技,,才能夠真正實(shí)現(xiàn)活態(tài)化的傳承,。”全國人大代表、湖南省常德市鼎城區(qū)青年教師麻小娟說,。

走進(jìn)陜西寶雞青銅器博物院,,何尊,、逨盤、簋,、秦公镈……數(shù)以萬計(jì)的館藏文物在此向世人展開三千年前的青銅畫卷,。

在展廳中央,何尊周圍擠滿了觀眾,,其腹底銘文中的“宅茲中國”字樣,,是迄今發(fā)現(xiàn)“中國”二字最早的文字記載。

從浙江來陜旅游的湯女士,,專程帶孩子來看青銅器,,連連感嘆不虛此行。

陜西是科教大省,、文物大省,。全國政協(xié)委員、陜西長安華科發(fā)展股份有限公司董事長袁京連建議,,加速數(shù)字轉(zhuǎn)型,,以科技創(chuàng)新賦能文物保護(hù),推動(dòng)文物科技創(chuàng)新取得新成效,。

初春的甘肅省天水市麥積山,積雪還未融化,,不少游客在通往石窟的棧道上觀賞,、拍照,,也為麥積山石窟帶來了屬于初春的熱度。

麥積山石窟第133窟小沙彌微瞇雙眼,,嘴角上翹,,純凈溫暖的笑容被譽(yù)為“東方微笑”。

在瑞應(yīng)寺廣場上,,天水市民楊女士正在等待前往石窟參觀的親友,。

全國人大代表、敦煌研究院保護(hù)研究部副部長汪萬福在接受記者采訪時(shí)說,,今年剛好是新修訂的文物保護(hù)法實(shí)施之年,,在法規(guī)落地方面,除了需要資金保障,,還需加強(qiáng)文物保護(hù)人才隊(duì)伍建設(shè),。

東山關(guān)帝廟始建于明洪武二十年,,歷經(jīng)六百余年風(fēng)雨,,依舊保存完好,剪瓷雕,、石雕,、金漆木雕、彩瓷,、鎏金畫等藝術(shù)瑰寶琳瑯滿目,。

當(dāng)?shù)剡B續(xù)多年舉辦海峽兩岸(福建東山)關(guān)帝文化旅游節(jié),還通過文創(chuàng)大賽,,設(shè)計(jì)開發(fā)近千款關(guān)帝文創(chuàng)產(chǎn)品,。

閩劇也是傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要載體。全國人大代表,、福建省實(shí)驗(yàn)閩劇院院長周虹建議:推動(dòng)“戲曲美育”建設(shè),,將戲曲納入青少年美育教育范疇,同時(shí)推進(jìn)與高等院校的產(chǎn)教協(xié)同,。

“一紙書來只為墻,讓他三尺又何妨,。”幾百年前,,一場鄰里矛盾因宰相張英的詩而化解。

長100余米,、寬2米的六尺巷是中國鄰里和諧禮讓的典范,,其所蘊(yùn)含的“謙和禮讓、知進(jìn)退,、和為貴”理念,,影響至今,。

桐城市還將“禮讓”文化注入基層治理,創(chuàng)新推出“新時(shí)代六尺巷工作法”,。

全國人大代表,、安徽再芬黃梅藝術(shù)劇院院長韓再芬介紹,以“六尺巷”典故為背景,,創(chuàng)作了黃梅戲《六尺巷·寬》,,深受大家喜愛。她表示,,要讓傳統(tǒng)文化智慧在新時(shí)代綻放出新的活力和光彩,。

云夢縣博物館內(nèi)睡虎地秦簡,、中華“第一長文觚”等文物,,對研究秦朝和春秋戰(zhàn)國的歷史文化有極為重要的意義。

“文物不會(huì)說話,,但它背后的內(nèi)涵和故事都十分豐富,,更是我們中華民族賡續(xù)千年的重要見證。”湖北云夢縣博物館講解員欒麗說,。

全國人大代表,、荊州文物保護(hù)中心主任方北松多年來致力于簡牘修復(fù)工作,他表示,,希望提高有關(guān)簡牘信息提取設(shè)備的研發(fā),推進(jìn)中華文化的研究傳承,。

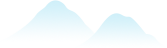

賡續(xù)歷史文脈,,譜寫時(shí)代華章。

今日之中國,,正向世界展現(xiàn)東方文明古國的獨(dú)特文化魅力,,億萬中華兒女正在推動(dòng)文化繁榮、建設(shè)文化強(qiáng)國,、建設(shè)中華民族現(xiàn)代文明的大道上同心同向,。

站在新時(shí)代遠(yuǎn)眺未來,中國式現(xiàn)代化必將推動(dòng)中華文明重?zé)s光,!

總策劃:周芳 江萌

執(zhí)行策劃:陳凌墨 蘇爭

文案:龐正

長圖制作:殷海楠 晏欣 邊曉璇

AIGC:彭植 商羽琳

統(tǒng)籌:鄒丹雨

版式編輯:殷海楠

技術(shù):陳璁

實(shí)習(xí)生:鄒詩悅

采寫:極目新聞?dòng)浾?龐正 涂夢蝶 王永勝 劉博

津云新聞?dòng)浾?吳宏 劉乃文 戴濤

瀟湘晨報(bào)記者 章楊梓昕 蔡文龍

華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾?白仲夏

奔流新聞首席記者 鄭重

海峽都市報(bào)記者 李玲燕 陳江燕 郭晨

大皖新聞?dòng)浾?蔣六喬 吳子航

視頻剪輯:柳之萌